Ich will damit sagen, ich bin bekennender Dinge Besitzer und finde es völlig okay, Dinge, die ich häufiger mal benutze, in verschiedenen Ausführungen zu besetzen, und das selbstverständlich in jedem meiner Haushalte.

Dass ich mehrere Fernseher besitze, liegt nicht daran, dass sie in mehreren Farben angeschafft wurden, Farbvarianz gilt nur für Schuhe und Handtaschen.

Fernseher gibt es einfach in mehreren Zimmern. So wie Stühle, Bilder und Gardinen. Die räume ich ja auch nicht von Zimmer zu Zimmer, wenn ich mich irgendwo hinsetzen möchte, um die Wanddekoration zu bewundern. Fernseher sind ganz normale Einrichtungsgegenstände und die braucht man immer da, wo man sich gerade aufhält, wenn da kein Computer ist.

Im Arbeitszimmer oder im Büro brauche ich keinen Fernseher, dort benutze ich den PC und habe dann für einen Fernseher einfach keine freien Kapazitäten.

Aber in der Küche fände ich es grundsätzlich gar nicht verkehrt, wenngleich ich derzeit in keiner meiner Küchen einen Fernseher habe. Kein Platz.

Wirklich wichtig und wirklich viel benutzt, wird der Fernseher am Esstisch.

Sowohl K als auch ich sind den ganzen Tag damit beschäftigt, mit anderen Menschen reden zu müssen. Wenn wir zu Hause am Esstisch sitzen und etwas essen, ist das allerwichtigste, dass man dabei nicht reden muss, sondern andere reden lassen kann.

Schweigen fände ich trübselig, aber wenn jemand anderes (und vor allem jemand Fremdes!) redet und ich nur theoretisch zuhören muss, macht mich das sehr zufrieden.

Meinem Westfalenmann geht es genauso, deshalb gibt es eine festgelegte Routine bei uns, und die bedeutet, dass derjenige, der den Tisch deckt, auch gleichzeitig den Fernseher einschaltet.

Der Fernseher, den ich am zweitmeisten benutze, ist der Fernseher im Schlafzimmer. Und zwar nicht abends zum einschlafen, sondern morgens zum wach werden.

Man erkennt daran bereits das Muster, dass ich Fernseher vor allem brauche, um eine gewisse Hintergrundberieselung herzustellen, der ich nicht konzentriert folgen muss.

Und natürlich haben wir dann noch einen Fernseher im Wohnzimmer, mit dem ich wahrscheinlich auch am ehesten das mache, was andere Leute, Fernseh- oder Filme gucken nennen, den benutze ich aber deutlich seltener, weil ich dann ja nichts anderes zu tun habe, als auf dem Sofa zu sitzen und einen Film zu gucken und das ist mir meistens zu langweilig.

Filme gucken finde ich vor allem deshalb langweilig, weil ich spannende Filme nicht ertrage und nicht spannende Filme eben langweilig sind. So einfach.

Ich ertrage grundsätzlich keine Spannung.

Wenn Dinge nicht sofort geklärt werden, machen Sie mich total nervös und ich tue alles, um den ungeklärten Zustand zu beenden.

Ich mag Krimis, aber am liebsten als Buch, denn dann kann ich mit dem Ende anfangen, dann weiß ich, wie es ausgeht und wenn ich das weiß, dann kann ich entspannt und mit Genuss den Rest des Buches lesen.

Bei Filmen ist das Vorblättern kompliziert, deshalb ziehe ich nur halb spannende Krimis jedem Thriller vor.

Was ich überhaupt nicht mag, das sind Psychothriller, da hilft für mich noch nicht mal vorspulen, sondern nur nicht angucken.

Das ging mir schon als Kind so, ich konnte keine Folge Lassie gucken, bei der ich mich nicht irgendwann mit zugehaltenen Augen hinterm Sessel versteckte, denn irgendwo gab es ja in jeder Folge einen spannenden, gefährlichen Moment.

Grundsätzlich finde ich die Handlung eines Filmes aber auch komplett sekundär, viel wichtiger finde ich die einzelnen Dialoge und die Charaktere der einzelnen Figuren. Interessant finde ich auch grundsätzlich die Umgebung, in der ein Film gedreht wurde.

Wahrscheinlich ist das der Grund, dass es sehr lange dauerte, bis ich begriffen, dass der Begriff Spoiler nicht ausschließlich nur einen aerodynamische Aufsatz an einem Auto bedeutet.

Mir geht es genau umgekehrt, wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht, dann möchte ich es lieber gleich gar nicht erst gucken

.

372 x anjeklickt (...bisher hat noch niemand was dazu gesagt) ... ¿selber was sagen?

Gemietete Ferienwohnungen sind in aller Regel kleiner sind als die eigene Wohnung zu Hause und fast immer deutlich schlechter ausgestattet, man lebt also gemeinsam auf engerem Raum unbequem zusammen und kann sich so noch schlechter als gewohnt aus dem Weg gehen.

Herangewachsene Kinder haben irgendwann auch ein herangewachsenes eigenes Leben mit eigenen Vorstellungen, die sich nicht mehr so diskussionslos in die Vorstellungen der Eltern integrieren lassen und das vor allem gar nicht diskutieren wollen. Sie werden nämlich wirklich so schnell groß und sie werden in fast allen Fällen nicht zu Abziehbildern ihrer Eltern. Und das auch schon bevor sie 18 sind oder ganz offiziell ausziehen.

Mir fällt dabei auf, dass ich selber sozusagen überhaupt nie mit meinen Eltern in Urlaub war. Außer als ganz kleines Kind, bis ungefähr 10 oder so. Einmal waren wir in Pelzerhaken an der Ostsee, wo es so unendlich viele Wespen gab, dass ich seitdem schon bei der Erwähnung des Wortes Ostsee spontan gestochen zusammenzucke und einmal waren wir für drei Wochen in Westerland auf Sylt, weil mein Vater da im Jahr vorher für sechs Wochen Vogelwart im Randzelbecken war und meinte, er müsse uns nun auch die Schönheit dieser Insel zeigen.

Das gelang ihm aber nicht so recht, denn für Sechsjährige liegt die Schönheit einer Insel vor allem am Strand, der auf Borkum diskussionslos schöner ist als der vor Westerland und außerdem ist eine enge Ferienwohnung deutlich unattraktiver als das große Pensionshaus der Großeltern, wo die Erwachsenen das Wohnen vielleicht als beengt empfinden, nicht aber die Kinder, die im Großelternhaus eindeutig freier unterwegs sind als in fremden Ferienwohnungen in einer quasi Großstadt.

Ich erinnere mich an Sylt als eine Insel, auf der so ziemlich alles verboten und reglementiert war, noch nicht mal alleine an den Strand konnte ich gehen, weil am Strandzugang die Kurkarte kontrolliert wurde, die meine Mutter verwaltete.

Und ich erinnere mich außerdem an den Parkplatz vor dem FKK-Strand in Kampen, weil der voll mit Porsches und Edellimousinen war und ich mich wunderte, wieso die Leute so viel Geld ausgeben für ein Auto und sich dann keine Badehose leisten können.

An mehr Familien-Urlaube außerhalb von Borkum kann ich mich nicht erinnern, denn irgendwann hatten meine Eltern ja das eigene Haus auf Borkum, wo im Sommer zwecks Finanzierung immer Zimmer vermietet wurden und wir deshalb sowieso nie mehr die Gelegenheit hatten, als Familie woanders hinzufahren.

Ich durfte deshalb schon früh alleine in Urlaub fahren und das sind meine besten Urlaubserinnerungen, wahrscheinlich weil sie allein durch die Abwesenheit der Eltern schon unschlagbar wunderbar waren.

Aber auch in der umgekehrten Konstellation, also selber als Eltern, sind wir mit den Kindern sehr selten in fremde Ferienwohnungen gefahren.

CW hatte ja diese Wohnung in Frankreich, die er leider grade ein Jahr bevor ich ihn kennengelernt habe, gekauft hatte, so dass ich sie ihm nicht mehr ausreden konnte. Diese Wohnung lag im Haute Queyras, also wirklich sehr weit oben in den Alpen - und Berge und ich, wir sind einfach nicht kompatibel. Ich fühle mich in den Bergen grundsätzlich ganz enorm eingesperrt, denn man kann ja nirgendwo schwungvoll hinblicken, ohne dass der Blick sofort, krawumms, auf einen Berg knallt und ich habe dann nach kurzer Zeit blaue Flecken auf den Sehnerven, weil ich zu oft unvorsichtig einfach meine Blicke schweifen lasse.

Und außerdem ist mir in Bergen langweilig, denn wenn ich eines noch mehr hasse als Gehen, dann ist es Bergaufgehen und zumindest für eine Strecke eines Weges ist das in den Bergen fast unvermeidbar, weshalb ich nie so genau wusste, was ich da den ganzen Tag so machen soll. Fahrradfahren fiel auch aus, weil die einzigen Fahrräder, die es dort gibt, Rennräder sind, denn nur Rennradfahrer finden es lustig, die dortigen Steigungen mit dem Fahrrad zu fahren (die Bergetappe der Tour de France führt quasi vor der Haustür vorbei) , mit einem Rennrad wiederum kann ich nichts anfangen, das macht mir Rückenschmerzen und noch mehr schlechte Laune als kein Fahrrad.

Im Winter hätte man Skifahren können, wenn man Skifahren attraktiv findet, was mir nicht gegeben ist.

Ich bin im Winter Schlitten gefahren, das immerhin hat ziemlich viel Spaß gemacht.

Und ich konnte in französischen Hypermarchés einkaufen, das liebe ich wirklich ganz ungemein und tat es ausgiebig, denn wir hatten ja unsere eigene Wohnung dort, weshalb es genau die Küchenausstattung gab, die ich gewohnt war, so dass ich ausgiebig und mit viel Spaß kochte und außerdem hatte ich ja sowieso im Laufe der Jahre immer mehr Krempel dort hingebracht, damit ich auch innerhalb der Wohnung ausreichend Abwechslung hatte.

Wenn wir nicht in Frankreich waren, waren wir auf Borkum. Wenn wir woanders hinfahren wollten, suchten wir zunächst nach einer Urlaubsmöglichkeit für die Kinder (als sie etwas größer und mit Betreuung selbstständig reisefähig waren) - und wenn wir die gefunden hatten, hatten wir als Eltern frei und konnten machen, was wir wollten. Größere Kinder mit in den Urlaub zu schleppen erschien mir schon immer so kontraproduktiv wie mit kleineren Kindern im Restaurant essen zu gehen.

Mit zunehmendem Alter werde ich auch zunehmend reiseunlustig, weil ich einfach nicht weiß, weshalb ich woanders hinreisen sollte, wenn ich es zu Hause doch am allerschönsten finde, was ich mir einbilde beurteilen zu können, denn ich habe wirklich die halbe Welt schon gesehen. Die andere Hälfte der Welt, die ich noch nicht gesehen habe (Asien), habe ich vorsätzlich nicht gesehen, weil sie mich wirklich ausdrücklich einfach gar nicht interessiert und wenn man doch keinerlei intrinsisches Verlangen danach hat, weshalb sollte man sich dann dort hinbewegen?

Been there, done that, got the t-shirt, ich werde zum Prototyp des Langeweilers und es gefällt mir ausnehmend gut. Inzwischen habe ich sogar meine Hardrock Café T-Shirt-Sammlung schon wieder aufgelöst, weil, wofür behalten? Die meisten hatte ich eh auf dem Flohmarkt gekauft und zwar das Pariser auf einem Londoner Flohmarkt und das Londoner auf einem französischen Markt, was ich ehrlich gesagt durchaus witzig fand.

Mit meinem aktuellen Sommerurlaub bin ich sehr zufrieden, das Wetter ist schlecht, was ich immer gut finde, das Meer ist trotzdem direkt vor der Haustür, so dass ich auch bei Regen schwimmen gehen kann, wenn ich wollte, was ich aber gar nicht so dringend will, ich bin grade für alles zu faul und auch das gefällt mir.

Die neue Küche gefällt mir mit jedem Tag besser, vor allem der Herd ist toll und ich freue mich jedesmal, wenn ich ihn benutze, dass er wirklich genau all das kann und als Komfort bietet, was ich mir gewünscht habe. Ich bin sehr, sehr zufrieden.

Der Backofen ist auch toll, er ist eine Generation moderner als der in Greven, aber in der Grundbedienung sehr ähnlich und das gefällt mir sehr, denn ich muss nichts neu lernen, ich weiß sofort, wie er funktioniert und so etwas finde ich mit zunehmendem Alter zunehmend wichtiger.

Und die Dekton Arbeitsplatte war die richtige Entscheidung, auch darüber freue ich mich immer wieder, denn nicht nur konnte so das Kochfeld ohne störende Schmutzkante direkt bündig in die Arbeitsplatte eingelassen werden, auch ist sie super geeignet zum Backen, denn sie ist kalt und rauh und man kann einen Teig einfach perfekt direkt auf der Arbeitsplatte ausrollen und weiterbearbeiten.

Und natürlich kann ich heiße Dinge vom Herd oder aus dem Backofen einfach auf der Arbeitsplatte abstellen, ohne erst aufwändig nach einem Untersetzer suchen zu müssen.

Jetzt hat sich das Küchenstudio gemeldet und Lösungen für die Dinge angeboten, die noch nicht optimal sind, das gefällt mir auch gut, ich gehe davon aus, es dauert nicht mehr sehr lange, bis wirklich alles fertig ist.

Morgen früh kaufen wir eine neue Handkreissäge, dann können wir hoffentlich die letzte Kante der Arbeitsplatte absägen und das Stempelzimmer fertig zusammenbauen - und dann habe ich noch eine Woche Zeit, um alles wieder zurückzuräumen und eine neue Ordnung zu erfinden.

Alles wird wunderbar

.

384 x anjeklickt (...bisher hat noch niemand was dazu gesagt) ... ¿selber was sagen?

Und seit zwei Wochen formuliere ich im Kopf daran herum, weshalb ich nicht nur die Erklärung von Herrn El-Mafaalani so ungemein logisch und nachvollziehbar richtig finde, sondern weshalb ich auch plötzlich eine Erklärung für meine eigene Zurückhaltung gegenüber aktiv betriebener Integration habe.

Laut Herrn El-Mafaalani liegt unser aktuelles Integrationsproblem nämlich daran, dass die Integration grade hier in Deutschland im Grunde besonders gut gelungen ist, deshalb nennt Herr El-Mafaalani seine These auch das Integrations-Paradox.

Er erklärt das anhand einer großen Kaffeetafel. Die erste Generation der Gastarbeiter saß noch abseits am Katzentisch, die zweite Generation saß schon mit am Erwachsenentisch und durfte vom gleichen Kuchen essen, die jetzige Generation will aber nun nicht mehr nur den ewig gleichen Kuchen essen, sondern mitbestimmen, welcher Kuchen gebacken wird und welche Regeln bei Tisch gelten.

Das gilt im übrigen nicht nur für Gastarbeiter, sondern für jede Gruppe ehemals abseits stehender (am Katzentisch sitzender) Menschen.

Ich finde das Bild deshalb so besonders anschaulich, weil ich genau solche Kaffeetafeln aus meinem eigenen Leben kenne und weil ich automatisch darauf reagiere. Allerdings nicht mit Abwehr oder Ablehnung den Neuhinzugekommenen gegenüber, sondern mit Abwehr und Ablehnung der gesamten Kaffeetafel gegenüber. Die Vorstellung, die Kaffeetafeln, die ich in meiner Vergangenheit zur Genüge kennengelernt habe, werden künftig noch lauter und noch schriller, finde ich so erschreckend, dass ich ganz spontan nur mit einem ablehnenden "ohne mich" reagiere.

Vielleicht liegt es daran, dass ich noch nie besonders gerne Kuchen gegessen habe, ganz bestimmt liegt es auch daran, dass ich insgesamt überhaupt kein geselliger Mensch bin und deshalb sehr gerne jede Möglichkeit nutze, um mich aus größeren Menschenansammlungen zu verdrücken, aber meine automatische Reaktion ist nicht nur, dass ich sage, ich möchte an diesem bunten Tisch jetzt bitte gar nicht mehr dabei sein, sondern dass ich innen drin auch eine große Portion Schadenfreude denjenigen gegenüber verspüre, die sich solange als die Bestimmer der Kaffeetafel fühlten und meinten, sie täten allen anderen einen Gefallen damit, dass sie solche Veranstaltungen ausrichteten.

Das habt ihr jetzt davon, künftig nix mehr Käsesahnetorte und Schwarzwälderkirsch, sondern Baklava und Basbousa, hihihi. Das ist der Teil der Integration, der mich mit großer Befriedigung und Zustimmung erfüllt- solange ich das Zeug nicht essen muss.

Da ich weder das eine noch das andere mag, habe ich kulinarisch also nix zu verlieren und die gestelzten Gespräche der wohlerzogenen guten Gesellschaft finde ich genauso langweilig wie geselliges Geklatsche zu Bauchtanzmusik oder welche gesellschaftlichen Regeln auch immer da künftig verhandelt werden.

Ich finde es für mich persönlich allerdings sehr angenehm, einen formalen Grund vorschieben zu können, mich aus dieser Gesellschaft noch weiter als eh schon zurückzuziehen.

Mit dieser Erklärung habe ich damit endlich eine Begründung, weshalb ich kein Freund von Integration, Inklusion oder welchem interdisziplinären Gehampel auch immer bin - denn wenn ich es gut fände, müsste ich ja mitmachen.

Ich will aber nicht mitmachen, ich will viel lieber meine ganz eigene Kaffeetafel abhalten, an der meine ganz eigenen Regeln gelten und die will ich nicht diskutieren, denn die sind weder mit den alten Regeln unserer nichtinklusiven Gesellschaft kompatibel noch mit irgendwelchen neu verhandelten Normen.

Meine absolute Lieblingskaffeetafel ist ein Zweiertisch, jede weitere Person macht es schon kompliziert.

Da ich andere Menschen per se anstrengend finde, ist es mir auch völlig wurscht, welche Haut- oder Haarfarbe sie haben, welchem Geschlecht und welcher sexuellen Neigung sie sich zugehörig fühlen, mit welchen geistigen oder körperlichen Einschränkungen sie leben und an welche Art von Gott oder Spaghettimonster sie glauben.

Weil mir das aber schon immer egal war, habe ich es noch nie wichtig gefunden, das Thema Integration von irgendwem zu befördern. Vielleicht auch deshalb, weil ich noch nie verstanden habe, weshalb es Menschen wichtig sein könnte, überhaupt "dazugehören" zu wollen. Denn, wozu eigentlich wollen sie gehören? Zu dieser langweiligen spießigen Kaffeetafel mit Käsesahnetorte und den Geschichten von Opa Egon, wie er einst auf dem Motorrad die Alpen überquert hat?

Das erscheint mir so wenig erstrebenswert wie Peterchens Wunsch, den Mond zu erkunden. Ich finde, so etwas muss man nicht unterstützen.

Okay, ich gehöre rein theoretisch seit Geburt ganz automatisch dazu, ich bin in diesem Land geboren, habe die herrschende Haut- und Haarfarbe (sogar jetzt, denn Grau scheint ja immer moderner zu werden ;-) ), spreche die offizielle Amtssprache und habe alle Ausweispapiere, die mir eine Existenz in diesem Land erleichtern, rein theoretisch hatte ich also immer die freie Wahl, ob ich dazugehören wollte oder nicht.

Und ich gebe zu, es ist leichter etwas abzulehnen, was man kennt und was einem zusteht, als etwas nicht zu bekommen, von dem man nicht weiß, wie es sich anfühlt, wenn man es hätte.

Es ist nur so, dass mir das nie als besonders attraktiv erschien, denn als akzeptierter Teil dieser Gesellschaft muss ich mir nicht nur Opa Egons Geschichten anhören, sondern muss mich eben auch all den anderen Vorschriften, die in dieser Gesellschaft gelten (oder galten), beugen und genau darin habe ich keinen Nutzen erkannt und auch keine Vorteile darin gesehen, mich in irgendeiner Form anzustrengen, diese Gesellschaft ändern zu wollen.

Ich fand es stets viel einfacher, mich aus der offiziellen Gesellschaft so weit wie möglich zurückzuziehen und mir meine eigene Gesellschaft zu suchen. Das sind dann zwar deutlich weniger Menschen, dafür sind sie aber auch deutlich weniger anstrengend im Umgang. Das sind nämlich nur Menschen, denen all das schnurzepiepegal ist, was mir auch egal ist.

Viele Menschen haben ein zentrales Thema, das ihr Leben bestimmt. Für manche ist es die Religion, für andere ihr Geschlecht, samt allem, was damit verbunden ist und wieder andere haben die drohende Klimakatastrophe als ihren persönlichen Lebensmittelpunkt gewählt.

All das sind Themen, zu denen ich bestensfalls keine Meinung habe, weil ich es entweder nicht persönlich ändern kann oder weil ich der Meinung bin, es geht mich schlicht nichts an.

Denn mal ganz im Ernst: Warum sollte ich mich für die sexuelle Orientierung von Menschen interessieren, mit denen ich nicht grade höchstpersönlich in die Kiste steigen will? Okay, ich erinnere mich an meine Frustration, dass grade die besonders gutaussehenden Jungs oft nicht auf Mädchen standen, aber nun ja, das ist dann mal so, und außerdem passten Jungs, die auf SM-Spielchen standen, genauso wenig zu mir wie der One-Night-Stand, der mich allen Ernstes fragte, ob ich ihn bitte anpinkeln könnte, das gefiele ihm besonders gut.

Sehr wichtig ist mir auch Religion als aktives Nichtthema. Denn wenn jemand den Kram ernst nimmt, und zwar egal ob Gott, Allah oder wen auch immer, dann halte ich lieber Abstand, da sind mir zu viele Fettnäpfchen, die diese Menschen um sich herum wie Schneckenfallen aufgebaut haben. Aus genau dem Grund gehe ich allen Frauen mit Kopftuch weiträumig aus dem Weg, denn da kann ich ja schon von außen erkennen, dass für sie das Thema Religion eine wichtige Bedeutung hat.

Mein persönliches Lebensmotto ist Bequemlichkeit. Um mich nicht bewegen zu müssen, laufe ich kilometerweit, um das passende Werkzeug zu organisieren, das mir nach einer einmaligen Anstrengung anschließend dauerhaft die Arbeit abnimmt.

Neben meiner bekannten Unlust an körperlicher Bewegung, habe ich auch eine große Abneigung gegen geistige Arbeit. Hier gilt es abzuwägen und es gibt viele Situationen, wo es mir bequemer erscheint, lieber meinen Körper zu bewegen als mein Gehirn. Nachdenken ist eindeutig Arbeit und zwar keine, die ich erstrebenswert finde.

Das ist natürlich immer situationsabhängig, aber eine wichtige Alternative zu einem geistigen oder körperlichen Arbeitseinsatz ist auch grundsätzlich der Bedürfnisverzicht. Für alles, was ich gar nicht haben möchte, muss ich mich auch nicht anstrengen.

Aus genau diesem Grund habe ich zB ein sehr geringes Ausgabeverhalten, was aus einem ziemlich gut austarierten Gleichgewicht aus körperlicher und geistiger Arbeit kombiniert mit dem passenden Bedürfnisverzicht entstanden ist und mir persönlich damit einen sehr großen Bequemlichkeitsgrad ermöglicht.

Ein maximaler Bedürfnisverzicht würde einerseits zwar eine maximale Bequemlichkeit mit sich bringen, gleichzeitig aber auch bedeuten, dass man dann auf das Leben insgesamt verzichtet und das erscheint mir dann doch etwas zu weit gegriffen, auch hier gilt es also, einen einigermaßen akzeptablen Kompromiss zwischen Aufwand erfordernder Bedürfniserfüllung und energiefressendem Arbeitseinsatz zu finden. - Man könnte sagen, genau das ist mein Lebensthema.

Ich habe für mich persönlich zB festgestellt, dass das gesamte Thema "Ehe" ein rein gesellschaftspolitisches ist und im Zweifel mehr Risikoenergie-Einsatz erfordert, wenn man es wieder loswerden will als es Nutzen bringt, so lange man es hat.

Man kann nämlich ganz wunderbar darauf verzichten, hat dann grundsätzlich ganz viele Probleme nicht, die man sich durch eine Ehe erst schafft (alter Aphorismus von ich weiß nicht wem, aber sehr wahr) und muss sich nur einmal alternativ um eine sinnvolle Alternativregelung bemühen. Da ich bis heute nicht verstehen kann, warum irgendjemand an einer Ehe interessiert sein könnte, halte ich so Themen wie "Ehe für alle" schlicht für den falschen Ansatz. Statt Ehe für alle fände ich eine Abschaffung der Ehe und den Ersatz durch individuelle, zivilrechtliche Verpflichtungen deutlich sinnvoller, aber soweit ist unsere Gesellschaft offensichtlich noch nicht, ist mir dann aber auch wieder egal, ich habe keinerlei Reformeifer, ich selber komme gut klar.

Dieser mangelnde Reformeifer ist es auch, der mich das Fortschreiten von immer weitergehenden Integrationsbemühungen verneinen lässt. Je mehr Leute an dieser Kaffeetafel über Regeln und Prinzipien diskutieren, um so unübersichtlicher wird es und umso komplizierter, sich von allem fernzuhalten.

Ich möchte mich da einfach nur aus allem raushalten, Annett Louisan nennt es die fabelhafte Welt der Amnesie - ich fürchte, sie meint damit genau Menschen wie mich, ich fürchte aber auch, ich will es nicht ändern

.

411 x anjeklickt (...bisher hat noch niemand was dazu gesagt) ... ¿selber was sagen?

Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das legal oder illegal ist, was da abgelaufen ist, das ist mir persönlich in diesem Fall aber relativ egal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es theoretisch* illegal ist und dass der gute Herr Lindemann hier nach Ausnutzen der legalen Möglichkeiten zur Sexbeschaffung auch ein paar alternative Möglichkeiten angewendet hat, aber mein Mitleid mit den derart geschändeten Frauen hält sich trotzdem in Grenzen.

*theoretisch deshalb, weil es ihm ja erst noch formal juristisch nachgewiesen werden muss und da er sich problemlos einen extrem gewieften

Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis.

Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.

Sprüche meiner Großmutter, die sich in meinem Kopf verankert haben und dazu führen, dass ich die Eigenverantwortung wichtiger finde als eine mögliche Empathie.

Ja, es ist nicht in Ordnung, dass sich einzelne Menschen so benehmen wie Herr Lindemann, andererseits bin ich aber auch der Meinung, dass man wissen sollte, dass die Welt voll ist von Menschen, die sich scheiße benehmen und dass deshalb ein gewisser Abstand zu bestimmten Menschen sinnvoll ist. Jeder beurteilt selber, zu welchen Menschen er persönlich lieber Abstand hält, aber im Fall von Herrn Lindemann hätte ich persönlich den Sicherheitsabstand definitiv eingehalten.

Das liegt sicherlich zu einem Gutteil daran, dass ich so ziemlich das Gegenteil von einem Fan dieser Musikrichtung bin, denn bekanntlich ertrage ich Musik ja nur bis zu einer Lautstärke von 60 Dezibel, alles, was lauter ist, empfinde ich als Stress und Rammsteinmusik geht, glaube ich, erst bei 100 Dezibel los, wenn man sie ganz leise dreht.

Länger als drei Sekunden ertrage ich die Musik also sowieso nicht, ich hatte deshalb aus rein körperlichen Gründen gar keine Chance, mich dem Zauber dieser Musik zu nähern oder mich gar in sie zu verlieben.

Was mir etwas besser bekannt ist, sind die Texte dieser Gruppe und die Gedichte des Herrn Lindemann, denn die kann man ja einfach (leise) lesen, obwohl ich auch hier zugeben muss, dass ich sie nur teilweise kenne, ist auch eher nicht so meine Stilrichtung.

Wahrgenommen habe ich auf alle Fälle, dass die guten Herren Rammstein einen ziemlichen Lärm machen und dabei reichlich düstere Gewaltphantasien ins Mikrofon brüllen.

Nun mag es Menschen geben, die das toll finden, hier greife ich zu meinem Lieblingsspruch: Chacun à son goût.

Aus reiner Neugier wäre ich zwar grundsätzlich an einer psychologisch-wissenschaftlichen Antwort interessiert, welches Grundbedürfnis Menschen haben müssen, um so etwas zu mögen, meine küchenpsychologische Deutung sagt mir, dass Fans dieser Musik tief in sich drin eine ganz große Unzufriedenheit mit sich herumtragen, die sie üblicherweise aber so tief in sich verschlossen halten, dass sie sie oft selber gar nicht wahrnehmen.

Unzufriedenheit mit sich, mit der Welt, mit allem möglichen und dass sie deshalb dieses wütende, hasserfüllte Gebrüll als Kompensation benutzen. Sie möchten nicht selber hassen, finden es aber toll, wenn es andere tun, weil sie sich dann plötzlich nicht mehr so alleine und unverstanden fühlen, sondern sich ohne schlechtes Gewissen in diesen (künstlichen) Hass fallen lassen können. In dem Krach, der durch diese Musik ja eh schon erzeugt wird, geht ihr eigener Hass komplett unter, sie können ihn rauslassen, selber rausbrüllen und damit eben auch ein Stück weit loswerden.

Das ist nicht nur ein befreiendes Gefühl, sondern auch ein tröstliches, weil es erstens so viele sind, die das tun und weil es außerdem offiziell Kunst ist und Kunst darf alles. Kunst als Therapieform.

Da ich also kein Fan bin, habe ich natürlich auch überhaupt kein Bedürfnis, mich in irgendeiner Weise Herrn Lindemann zu nähern, Fans dieser Gruppe haben da verständlicherweise ganz andere Bedürfnisse.

Wenn ich aber Raubtiere, Giftschlangen oder Hannibal Lecter bewundere, weil die etwas in mir berühren, was sonst nur im Verborgenen ruht und ich es toll finde, wenn ich das mal rauslassen darf, ganz ehrlich, kann ich dann vernünftigerweise erwarten, dass die sich regelkonform benehmen, mit mir gepflegten Small Talk machen, gendern und sich politisch korrekt verhalten?

Ich mein halt, das sollte man vernünftigerweise nicht erwarten. Es wäre toll, wenn es so wäre, aber wenn es anders ist, nun ja, wer sich in Gefahr begibt…

Auch mit den im verschwundenen U-Boot verschollenen Menschen fällt es mir schwer, Mitleid zu haben. Hier verspüre ich eher so etwas wie "das musste doch auch wirklich nicht sein", wenn ich höre, dass die Passagiere aus reinem Geldüberfluss kombiniert mit oberschichtiger Langeweile eine Viertelmillionen Dollar dafür bezahlt haben, dass sie in diesem Mini-U-Boot die Titanic begucken fahren.

Mitleid habe ich dagegen mit den tausenden von Flüchtlingen, die aus schierer Verzweiflung ihre Heimat verlassen und sich auf äußerst gefahrvolle Wege ins Ungewisse begeben, weil sie der Überzeugung sind, dass sie es wenigstens versuchen wollen, ob sie etwas Besseres als den Tod irgendwo finden.

Vielen gelingt das nicht und sie finden den Tod im Meer, wenn mal wieder ein komplett überfülltes Flüchtlingsboot kentert, aber all diese Menschen haben sich weder aus Langeweile noch aus Übermut, Naivität oder Gedankenlosigkeit in die Gefahr begeben, in der nicht wenige dann auch wirklich umkommen - hier verspüre ich ein ganz enorm großes Mitleid, weil ich es schrecklich finde, wenn Menschen dem Schicksal so gnadenlos ausgesetzt sind

.

578 x anjeklickt (2 mal hat hier schon jemand geantwortet) ... ¿selber was sagen?

Für all diese Zeitschriften muss ich jetzt kein Extrageld mehr ausgeben, um sie letztlich ja doch nicht zu lesen, weil ich sie über Readly jederzeit so viel und so ausgiebig lesen kann wie ich will und stelle fest, dass das die perfekte Lösung für mich ist. Sie spart Papier und Geld und ich habe keinerlei FOMO-Sorge mehr, wenn ich die im Laden ausgestellten Zeitungen überfliege, denn ich könnte sie ja lesen, wenn ich wollte. Aber meistens will ich immer nur einmal durchblättern (das heißt jetzt durchwischen, oder?), über die nichtssagenden Texte zu albernen Bildern die Augen verdrehen und schon bin ich zufrieden.

Die Zeitschrift, die ich früher tatsächlich häufiger mal gekauft habe, die "Psychologie heute", finde ich jetzt, wo ich mir die Inhalte jederzeit im Vollzugriff auf den Bildschirm (oder Tablet) holen kann, erstaunlich trivial und oberflächlich. Meine küchenpsychologische Deutung dieses Beurteilungswandels: Ich muss mir die Inhalte nicht mehr informativ schöndenken, um den Kaufpreis zu rechtfertigen. Die Inhalte dieser Zeitschrift konkurrieren heute mit allen anderen Inhalten, die ich im Netz so finde und lese und haben keinen größeren Wert mehr nur dadurch, dass ich Geld dafür bezahlt habe.

Zeitschriften, die mich auch immer magisch anziehen, sind so Titel wie "Küchenplaner", "Baddesign" und "Bauen und Wohnen" in allen Varianten, weil das natürlich die Themen sind, die mich grade privat sehr beschäftigen.

Bei der Zeitschrift "Küchenplaner" habe ich mich mittlerweile durch mehr als 15 Exemplare durchgewischt (in Readly sind alle Ausgaben seit 2015 enthalten), um irgendwann sehr zufrieden festzustellen, dass ich alle Küchen, die offiziell so vorgestellt und als besonders gute Beispiele vorgeführt werden, dass ich die alle nicht wirklich sinnvoll finde, ganz unabhängig davon, dass die allermeisten auch schon rein optisch nicht mein Geschmack sind.

Zusammenfassend kann ich mich für mich feststellen: Meine Vorstellung einer guten Küche ist kilometerweit von dem entfernt, was Küchenhersteller und Küchenplaner offensichtlich erfolgreich vermarkten. Ich habe das schon bemerkt, als ich die Hausmesse von Nobilia besuchte, denn auch dort hat mich keine der fast 100 aufgebauten Musterküchen wirklich angesprochen oder gar überzeugt und es ist davon auszugehen, dass es bei Nobilia genug Expertise gibt, um die marktgängige Kundennachfrage zu erfassen, auszuwerten und in passenden Produktlinien umzusetzen. Ich bin ganz offensichtlich kein typischer Küchenkäufer.

Für mich ist eine Küche eine Werkstatt. Ich will dort maximal effizient Essen herstellen, und zu meiner Definition von Effizienz gehört auch, dass ich bequem und zielgerichtet darin arbeiten kann und keine unnötigen Handgriffe oder Arbeiten erledigen muss, die rein dem Design der Küche geschuldet sind.

Und auch Putzen gehört zum Kochen, eine Küche, die ich nur mit viel Extramühe und Umstand sauber halten kann, ist für mich ein NoGo.

Für Küchenhersteller und -verkäufer scheint aber vor allem das Design die alleroberste Priorität zu haben, die verkaufen keine Werkstatt, die verkaufen ein Narrativ.

Und das ist wohl auch genau das, was sich die Kunden wünschen.

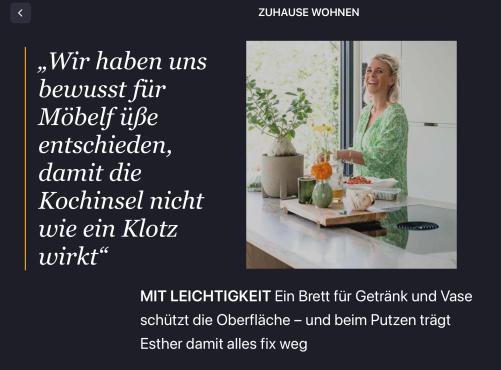

Heute las/wischte ich durch eine Wohnzeitung, in der irgendein Neubau bzw. die Bewohnerin und ihre besonders gelungene Einrichtung vorgestellt wurde und ich stutzte schon beim Teaser über dem Beitrag:

Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Ich baue mir ein neues Haus und habe Sorge, dass es nicht gemütlich wird?

Aber es ist ihr ja zum Glück gelungen, weil sie so ein unglaubliches feines Gespür für Formen, Farben und Wirkung hat. So hat sie zB bewusst die Kücheninsel auf Möbelfüße gestellt, damit sie nicht so klotzig wirkt. Und wahrscheinlich auch, weil sie so gerne putzt und so einen Spaß daran hat, ständig unter der Kücheninsel zu saugen und zu wischen.

Das gilt übrigens auch für die Arbeitsplatte aus edlem Naturstein, die schützt sie mit einem Brett, was auch beim Putzen praktisch ist, weil sie damit alles fix wegtragen kann.

Ich frag mich wirklich, was diese Frau für Hobbys hat. Ich tippe auf Putzen.

Natursteinarbeitsplatten - ich habe mich ja grade gründlich im Netz dazu schlau gemacht und dort all das bestätigt gefunden, was mir eine Freundin, die hart unter der Empfindlichkeit ihrer Granitplatte litt, schon erzählt hatte. Natursteinarbeitsplatten sind noch empfindlicher als Echtholz, denn das kann man wenigstens zwischendurch mal abschleifen, wenn man nicht schnell genug war, beim Flecken wegwischen.

Natursteinarbeitsplatten verzeihen nichts, sind superanspruchsvoll in der Pflege und sollten am allerbesten nur unter Glas benutzt werden.

Und selbstverständlich stellt man eine große Topfpflanze mitten auf die Arbeitsplatte - weil die Küche ja eh nur als Designobjekt gedacht ist und eben nicht zum Arbeiten.

In der Art finden sich tausende von Berichten über Küchen und Einrichtung und ich werde immer wieder aufs Neue darin bestätigt, dass es schon eine sehr exotische Vorstellung ist, dass man in einer Küche auch wirklich jeden Tag kochen will. Dann macht man doch alles schmutzig - ne, dafür sind die wenigstens Küchen wirklich vorgesehen

.

391 x anjeklickt (...bisher hat noch niemand was dazu gesagt) ... ¿selber was sagen?

Ich bin zwar überall nur für die kaufmännische Verwaltung zuständig, es bleibt aber nicht aus, dass ich quasi nebenher Informationen über die jeweilige kultur- bzw. sozialfachliche Betreuungs- und Förderungsseite mitbekomme und natürlich genau weiß, welche Projekte wie viel kosten und wie sich die Kosten zusammensetzen.

Ich versuche diese Informationen so wertneutral wie möglich einfach hinzunehmen bzw. zu akzeptieren. Es geht schließlich nicht darum, ob ich irgendeine Ausstellung, in der eine seltene Müllsammlung gezeigt wird, als kulturell wertvoll oder als Müllsammlung betrachte, meine Meinung interessiert einfach überhaupt nicht.

Ich gucke sozusagen nur von der Seitenlinie aus zu und amüsiere mich ab und zu, manchmal schüttele ich auch verwundert mit dem Kopf und manchmal tippe ich mir auch im Kopf an den Kopf, wenn ich die Dinge, die da grade gefördert werden, wirklich für komplett bekloppt halte, aber außer mir selber gegenüber äußere ich meine Meinung nicht.

Okay, ab und zu lästere ich auch heimlich mit meinem Leiter Rechnungswesen, der ja genau wie ich die Zahlen kennt und vor dem ich nichts geheimhalten muss, aber das ist ja fast so intern wie meine Selbstgesprächslästereien.

Außer, dass ich die Kostenstrukturen kenne, lerne ich natürlich auch spannende Fachbegriffe. Grade im sozialen Bereich ähnelt der verbale Ausdruck einem Tanz auf dem Vulkan, man weiß nie, ob es noch fester Boden ist oder Lava, auf dem/der man da sprachlich unterwegs ist. Einerseits sind so Themen wie Inklusion und diskriminierungsfreie Sprache ganz wichtige Säulen der sozialen Glaubenslehre, andererseits widersprechen sie sich aber leicht, weil leichte Sprache und Gendern nicht zusammengeht.

Ich habe in diesem Bereich großen Spaß auf meinem Beobachtungsposten am Spielfeldrand.

Es ist halt nicht so leicht, Gutes zu tun, wenn man niemanden ausschließen möchte.

Und natürlich ist es richtig, die vernachlässigten Randgruppe endlich mal in die Mitte der Gesellschaft zu ziehen, nur ist es rein geometrisch nicht anders möglich, als dass jede (Gesellschafts)-Form irgendeinen Rand haben muss, randlos gibt es nur bei Brillen und auch die haben am Rand einen anderen Schliff als in der Mitte.

Wenn ich also alle Randgruppen in die Mitte der Gesellschaft ziehe, dann verdränge ich damit ja nur die ehemalige Mitte, die sich dann eben an den Rand verkrümeln und dort weiter Party machen wird.

Und warum machen die das? Weil sie es können.

Erinnert sich noch jemand daran, wie es in der Anfangszeit der Rauchverbotserlasse war? Man konnte den Rauchern ja nicht das Rauchen selber verbieten, und wenn dann drinnen nicht mehr geraucht werden durfte, nun dann rauchte man halt draußen. Und schwups, verlagerte sich das Zentrum der Party insgesamt nach draußen, die Stimmung in der ausgesperrten Draußenrauchergruppe war schnell so gut, dass auch Nichtraucher lieber in der Rauchergruppe mitmachten, einfach weil es ihnen drinnen, wo alles vorschriftsgemäß rauchfrei war, zu langweilig wurde.

So ist das auch mit den so besonders achtungsvollen Sprachveredlern, und den oberachtsamen Wokisten, manchmal befördern sie sich in ihrem Versuch, jede Randgruppe in die Mitte zerren zu wollen, selber ins Aus.

Heute las ich den Newsletter von Antje Schrupp, die auf einen Artikel in der Sendung Zeitzeichen, verlinkte, wo sie sich Gedanken darüber machte, ob der Vorwurf der Dummheit schon gleich Ableismus ist.

Ich finde die Idee dahinter einfach genial: andere als dumm zu bezeichnen, ist verpönte Behindertenschmähung, weil die armen Trottel ja nix dafür können, dass sie dumm sind.

Stimmt, können sie nicht, ändert aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass manche (viele) Menschen eben dumm sind und dann auch noch so dumm, dass sie es selber gar nicht merken und sich stattdessen für klug und meinungsstark halten. Und damit sie auf ihrer Insel der Glückseligkeit nicht brutal von der Realität geweckt werden, darf man ihnen nicht sagen, dass sie dumm sind. Meinen manche Menschen, die sich ansonsten auch den Weltfrieden und ein regenbogenfarbenes Einhorn wünschen, damit alle glücklich werden.

Ich guck mir das alles von meinem Spielfeldrand an und denke mir, dass es eine Menge Menschen gibt, die wirklich eine dicke Vollmeise haben

.

606 x anjeklickt (...bisher hat noch niemand was dazu gesagt) ... ¿selber was sagen?

Das ist eine sehr spannende Untersuchung zum Stand der ökonomischen Bildung in Deutschland und die Ergebnisse sind genauso vorhersehbar wie verheerend. In elf von 16 Bundesländern liegen die Unterrichtsbedingungen für das Nebenfach Wirtschaft unter 50% der Anforderungen für ein typisches Nebenfach.

Der ökonomische Bildungsindex (OeBiX) misst nicht den tatsächlichen Kenntnisstand der Menschen, sondern die Möglichkeit im Rahmen der schulischen Ausbildung überhaupt eine ökonomische Bildung zu erlangen.

Dazu wird zum einen untersucht, wie Ökonomie überhaupt als schulisches Nebenfach angeboten und belegt werden kann. Als "normal" gleich 100% gelten 6 Pflichtstunden und 2 Wahlpflichtstunden Wirtschaft in der Sekundarstufe I, eine Belegungspflicht in der gymnasialen Oberstufe und die Möglichkeit einer Abiturprüfung auf grundlegendem und erhöhtem Niveau.

Schaut man sich nur mal als Beispiel das Stundenkontingent der Sek1 in Baden-Württemberg an (ich habe bewusst nicht als NRW als Beispiel genommen, wo es noch schlimmer aussieht) , dann versteht man sofort, was damit gemeint ist.

Für Religion sind 11 Stunden vorgesehen, für Geschichte 10, für Geographie 7 und für Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung 3.

Für Hauptfächer wie Deutsch und Mathe sind 24 Stunden eingeplant. Nur mal so zum Vergleich, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was die KMK's der Länder für wichtig und was für weniger wichtig erachten.

Zum anderen untersucht der OeBiX die Lehrerausbildung, also ob künftige Lehrer überhaupt selber brauchbare Kenntnisse in Oekonomie vermittelt bekommen - und hier sind die Werte noch viel dramatischer als bei der Stundentafel der Unterrichtsstunden der Schüler.

Oekonomie, also Kenntnisse darüber, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie Banken funktionieren, wie unser Steuersystem funktioniert, wie man zu wirtschaftlichen Entscheidungen gelangt, welche Faktoren da alle zusammenspielen, wo die Unterschiede zwischen freier und sozialer Marktwirtschaft sind, welche Aufgaben der Staat in diesem Zusammenhang hat, wie sich Preise bilden, was Inflation bedeutet und wie sie entsteht, welche Mechanismen da alle zusammenspielen, ach, tausenderlei Dinge, die für mich zum ganz normalen Alltagswissen gehören, sind für die große Mehrheit der Bevölkerung nur böhmische Dörfer. Und Lehrer haben üblicherweise auch keine Ahnung davon. Es ist gruselig.

Ich habe ja bekanntlich keine gute Meinung zu unserem Bildungssystem und war Zeit meines Lebens nicht in der Lage, Schule und Lehrer ernst zu nehmen, also weder zu meinen eigenen Schulzeiten noch als Mutter von drei schulpflichtigen Kindern und ja, ich weiß, dass das von meiner Seite keine gute Voraussetzung ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, aber ich bin in einer fast vollständig reinen Lehrersfamilie aufgewachsen (Eltern, Großeltern und reichlich Onkel und Tanten), da konnte ich mir sehr früh sehr viele Vorurteile bilden, die sich im Laufe meines Lebens und im Umgang mit Lehrern immer wieder bestätigt haben, es ließ sich also gar nicht vermeiden.

Dass aber die Bildungspolitik in Deutschland inzwischen noch weiter hinterm Mond ist als sie es schon zu meiner Schulzeit war, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, wenngleich ich zugebe, ich hätte es wissen können, wenn man sich mal anschaut, welche Koryphäen regelmäßig als Kultusministerinnen in Bund und Ländern so eingesetzt werden.

Ich dachte ja, Frau Gebauer in NRW wäre noch nicht mal von Frau Lambrecht zu toppen gewesen, da hatte ich aber übersehen, dass es ja noch Frau Feller gibt, die aus ihrer komfortablen Grüßaugustposition als Regierungspräsidentin in ein Amt mit Verantwortung wechselte und dort natürlich so reüssierte, wie es alle, die ihr vorheriges Wirken kannten, vorhersehen konnten. Shit happens.

Wie auch immer und auch egal, ob das Abitur in NRW dieses Jahr schon für diejenigen als bestanden gilt, denen es gelungen ist, die Fragen erfolgreich runterzuladen, wirklich gruselig finde ich es, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte immer mehr an den Lebensnotwendigkeiten der Menschen vorbei zielen und wir uns so systematisch und vorsätzlich immer lebensuntüchtigere Menschen heranbilden.

Es mag ja sein, dass Religion für viele ein wichtiger Lebensinhalt ist und für alle, die Priester, Nonne oder etwas in der Richtung werden, wird die Religion sie auch ernähren und ihren Lebensunterhalt bezahlen, ich bezweifle aber stark, dass das für die Mehrheit der Bevölkerung wichtig ist.

Geschichte und Geographie sind sicherlich auch ganz spannende Fächer - aber alle, die keine Ahnung davon haben, gucken kurz in Wikipedia nach, wenn sie doch mal etwas aus diesem Wissensgebiet wissen möchten und fertig. Das muss heutzutage doch niemandem mehr in der Schule beigebracht werden, verdorri.

Aber wie ich ein Konto eröffne, welche Risiken es beim Onlinebanking gibt und welche nicht und wie ich mein Geld so verwalte, dass ich auch im Alter noch überleben kann, das sind doch elementare Notwendigkeiten, die wirklich jeden betreffen - die sich aber entweder nur als krudes Stammtischhalbwissen unter Kumpels verbreiten oder - ja, ich weiß gar kein oder. Es gibt dafür ja noch nicht mal Volkshochschulkurse, wo man versäumtes Wissen nachholen kann.

Es gibt übrigens auch so gut wie keine Internetseiten, die für Laien so verständlich formuliert sind, dass man ausgehend von einem Grundwissen von Null sich dort selber selbstständig informieren könnte und sich nachher mit gutem Gefühl klüger fühlt.

Denn natürlich ist das Thema komplex und besteht nicht einfach nur aus einer Aneinanderreihung von Fakten, sondern es gibt Zusammenhänge, Abhängigkeiten, Imponderabilien, Risiken, Unsicherheiten - und ganz viele Fachwörter, die man erstmal einordnen und kennen muss. Genau deswegen finde ich ja auch, dass es eine Aufgabe der öffentlichen Schulbildung sein sollte, die Menschen hier wenigstens in den lebensnotwendigen Basics so weit vorzubilden, dass sie sich anschließend je nach Neigung selber weiter informieren können.

Und ja, ich weiß, wie kompliziert es ist, das anderen Menschen zu erklären, wenn man nicht grundsätzlich auch mal gelernt hat, wie man das anderen Menschen erklärt.

Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich jedem meiner Kinder versuchte, das Prinzip der Umsatzsteuer zu erläutern - und es sehr ärgerlich fand, dass Sexualkunde mittlerweile ein ganz normales Unterrichtsfach ist, die Umsatzsteuer im Unterricht aber nach wie vor totgeschwiegen wird. Hier müssen die Eltern die Kinder privat aufklären - oder eben nicht, weil sie selber nicht genau wissen, was da eigentlich passiert und es ihnen peinlich ist, ihr Unwissen offenzulegen und deshalb lieber nicht darüber reden wollen. Ich habe von beiden Themen Ahnung, ich hätte es aber definitiv einfacher gefunden, das mit den Bienchen und den Blümchen zu erklären …

Meine Kinder hatten den Vorteil, dass sie in einem Haushalt aufwuchsen, wo ihren Eltern all die Hintergründe und Zusammenhänge der Oekonomie vollumfänglich vertraut waren und ich habe mir stets Mühe gegeben, ihnen die Welt der Finanzen und Märkte nicht als gefährliches Haifischbecken mit unkontrollierbaren Risiken zu vermitteln, sondern eher wie einen Swimmingpool, in dem es flachere und tiefere Stellen gibt, in dem man aber keiner unkalkulierbaren Gefahr ausgesetzt ist, wenn man schwimmen kann.

Schwimmen muss man lernen und üben, das kann man nicht als reine Trockenübung lernen, das gleiche gilt für den Umgang mit Finanzen. Als die Kinder größer wurden und begannen, selber Geld zu verdienen, habe ich, um im Bild zu bleiben, immer mehr Wasser in den Pool laufen lassen und ich gab ihnen Übungen, die sie unter meiner Aufsicht durchführen sollten. Ich stand aber am Beckenrand parat und hätte verhindert, dass sie absaufen und unnötig viel Wasser schlucken.

Ich habe dabei aber selber auch einige Dinge gelernt, die ich einerseits witzig fand, gleichzeitig aber auch deprimierend realistisch.

Dass die Welt der Finanzen überwiegend männlich geprägt und dominiert ist, ist mir zwar bewusst, da ich persönlich damit aber noch nie ein Problem hatte, habe ich noch nie weiter darüber nachgedacht, ob das vielleicht grundsätzlich ein Problem sein könnte.

Im Gegenteil, ich hielt es immer für einen persönlichen Vorteil, in einer männerdominierten Welt zu arbeiten, weil es bedeutet, dass ich entweder unterschätzt wurde (GANZ großer Vorteil) oder gefördert (wegen Frauenquote), auf alle Fälle aber oft fürsorglicher oder zumindest weniger aggressiv behandelt wurde. Ich nenne das den Blondinenjoker, von dem ich schon immer sehr gerne Gebrauch gemacht habe.

Dass es auf dem Bau mehr Männer als Frauen gibt, finde ich leicht zu verstehen, Männer sind körperlich stärker als Frauen, weshalb sie vor allem in körperlich herausfordernden Berufen besser sind.

Nimmt man die Statistik der Schulabschlüsse, gibt es für reine Gehirnleistungen keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, wenn man gezielt hinguckt, dann sagt die Statistik sogar, dass Frauen im Durchschnitt die besseren Schulnoten haben. Ich will gar nicht auf die Gründe eingehen, ich will nur festhalten, dass Männer bei Berufen, die etwas mit dem Kopf zu tun haben, keinen genetischen Vorteil haben.

Es gibt also eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, dass sich ausgerechnet in den Bereichen Finanzen und Oekonomie deutlich mehr Männer als Frauen tummeln.

Eigentlich nicht, aber wenn man bedenkt, dass Geld, Wirtschaft, Lenkungs- und Steuerungsmethodiken usw. etwas mit Macht zu tun haben, hat man wohl die Erklärung gefunden.

Ich persönlich habe mich auch aus Machtgründen für diesen Beruf entschieden: Ich wollte Macht über mein eigenes Leben haben, ich wollte also auf keinen Fall jemals in irgendeiner Form von einem Mann abhängig sein, ich hatte da sehr gute schlechte Beispiele in der Verwandtschaft und ich habe noch nie unter mangelndem Selbstbewusstsein gelitten.

Dass ich mich sehr sicher in der Welt der Finanzen, Märkte und Oekonomien bewege, liegt an meinem Beruf und meiner Spezialausbildung.

Ganz offensichtlich ist das aber kein typisch weibliches Verhalten, denn sonst gäbe es ja keine Männerdominanz in Finanzberufen.

Wodrauf ich eigentlich hinaus wollte: Für Menschen, die sich diesen Bereich nicht bewusst als Beruf mit einer systematischen Aus- und vielen weiteren Fortbildungen erschlossen haben, ist es schwer, sich hier ein privates, Sicherheit vermittelndes Basiswissen anzueignen - denn die Männerblase der Finanzwelt tut gerne so, als wäre das Ganze doch eine Raketenwissenschaft und verbreitet mit viel pfauenradschlagender Überheblichkeit hohle Gemeinplätze der Finanzwissenschaft, die vor Imponiervokabeln nur so strotzen und auf Menschen, die sich doch nur ein kleines bisschen eigenes Basiswissen zulegen wollen, enorm abschreckend wirken.

Da sich Frauen von solch einem Verhalten eher abschrecken lassen als Männer, gibt es inzwischen spezielle Frauenkurse und Frauenwebsites, auf denen Finanzen in einer runtergekochten, vereinfachten Form erklärt werden, ein bisschen wie die Sendung mit der Maus nur heißt es hier halt nicht für Kinder, sondern für Frauen.

Ich habe mir über dieses gesamte komplexe Thema, was im Grunde auch viel mit Manspreading zu tun hat, wenig Gedanken gemacht, weil ich nie selber direkt davon betroffen war. Wenn sich neben mir ein Mann unangemessen breit macht, dann frage ich ihn meistens sehr laut und sehr öffentlich, welche Art von Minderwertigkeitskomplex er mit seinem Macho-Gehabe verbergen will und dann ist schnell Ruhe im Karton, aber eine Lösung für alle ist das auch nicht, das sehe ich ein.

Zurück zum obigen Bild, also dass ich versuche, die Kinder zu so viel Übung wie möglich beim Schwimmenlernen zu bewegen, bedeutet, dass ich nicht mehr einfach Antworten auf Finanzfragen liefere, sondern sie immer erst mal selber googeln lasse, um sich eine mögliche Antwort auf ihre Frage selber zu erschließen.

Als also N mich fragte, wie das mit den vermögensbildenden Leistungen funktioniert und was er da am besten für einen Vertrag abschließen soll, habe ich ihm gesagt, er soll sich einen ETF-Aktienfonds suchen und einen Anbieter, der entsprechend für VL-Sparen zugelassen ist und was das konkret heißt, das möge er doch bitte mal selber rausfinden.

N googelte mehrere Tage in der Gegend rum, bis er mir sehr zufrieden eine gute Lösung präsentierte und sagte, die besten Erklärungen, die, die ihm das Meiste gebracht haben, die hat er auf diesen Frauen-Finanz-Seiten gefunden, also auf Seiten wie https://www.hermoney.de/ und anderen.

Und ich finde, das ist doch alles irgendwie nur ein Armutszeugnis.

Dass die Kinder in der Schule nicht die wesentlichsten Dinge der finanziellen Selbstverwaltung lernen, weil die Lehrer selber auch keine Ahnung davon haben und dass man selbst im Netz erst den Blondinenjoker nutzen muss, um an vernünftige und verständliche Erklärungen heranzukommen - ja sacht mal, das kann doch eigentlich wirklich nicht wahr sein, oder?

?

412 x anjeklickt (...bisher hat noch niemand was dazu gesagt) ... ¿selber was sagen?

Dabei ist mir dann noch aufgefallen, dass sie die norddeutsche Art hat, dass Verb "bangen" als reflexives Verb zu benutzen, was mir sehr gefiel. Üblicherweise wird bangen nur als transitives Verb benutzt (Ich bange um mein Leben), aber in Norddeutschland hört man auch öfter mal, dass Leute sagen "ich bange mich" und ich finde das jedesmal schön.

Keine Ahnung warum, aber diese Art der Verbanpassung gefällt mir gut, umgekehrt dagegen finde ich sie scheußlich, nämlich ein reflexives Verb ohne Reflexivpronomen zu benutzen.

"Ich erinnere den Tag". - Was für ein Müll, an was möchte der Sprecher den Tag denn erinnern?

Wir erinnern uns: Reflexive Verben ohne Reflexivpronomen werden zu transitiven Verben.

"Ich wasche mich am Fluss" hat nun mal eine andere Bedeutung als "Ich wasche am Fluss."

Das muss man gar nicht diskutieren, das ist so. Wenn man das Reflexivpronomen weglässt und sich dann schnöselig einbildet, das wäre schick, dann ist das nicht schick, sondern einfach nur falsche Grammatik.

Ich bange mich ja öfter mal um die Entwicklung der deutschen Sprache, wobei ich es wunderbar finde, wenn man Wörter oder Ausdrücke hinzuerfindet, die sich alleine verständlich machen. Wenn man dagegen bestehende Grammatikformen durch Nachlässigkeit einfach abschleift, dann finde ich es schade.

Aus diesem Grund bin ich ja auch größer Fan von Philipp von Zesen, der hat nicht nur eine große Menge von Wörter einfach selber erfunden, der hat es auch geschafft, sie so in den alltäglichen Sprachgebrauch der Bevölkerung zu schleusen, dass sie heute komplett selbstverständlich sind. Philipp von Zesen hat mit der deutschen Sprache im 17. Jahrhundert das gemacht, was die Genderfraktion heutzutage auch versucht, er hat in seinen Augen falsche Wörter einfach durch neue Wörter ersetzt und das höchst erfolgreich.

Er war nämlich ein Freund der deutschen Sprache und versuchte alles Fremdsprachliche, damals also vorwiegend Wörter mit lateinischem oder griechischem Ursprung, die Anglizismen waren im 17. Jahrhundert noch nicht so verbreitet, durch deutsche Wörter zu ersetzen.

Wörter wie Anschrift (statt Adresse), Bücherei (statt Bibliothek), Briefwechsel (statt Korrespondenz), Leidenschaft (statt Passion), Versicherung (statt Assekuranz) und Rechtschreibung (statt Orthographie) stammen aus seiner Feder und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie viel Widerstand ihm damals entgegenwehte und wie sehr sich die Leute darüber lustig gemacht haben.

Ich sag es ja, mich erinnert das schwer an die Genderdebatte heutzutage, weil es auch gleichzeitig meine These stützt, dass neue Wörter Zeit brauchen, bis sie flächendeckend benutzt werden - oder auch nicht.

Denn Herr von Zesen hat ja längst nicht all seine Wortschöpfungen durchsetzen können.

Der Meuchelpuffer wurde einfach nicht zum Alltagswort, obwohl ich grade dieses Wort ganz besonders schön finde.

Meuchelpuffer statt Pistole, das wär doch was, wir sollten das vielleicht noch mal probieren und eine entsprechende Bewegung starten.

Weltselig statt politisch finde ich übrigens auch viel passender, hat sich leider ebenfalls nicht durchgesetzt.

Und weil ich schon immer gerne Teil der Gruppe der "late adopter" war (oder, wie Herr von Zesen sagen würde, ein später Annehmer), benutze ich Wörter wie Entwurf, Grundstein und Wahlspruch, die aus dem 17. Jahrhundert stammen ohne Störgefühl, das mit dem Gendern mögen die Generationen nach mir als selbstverständlich übernehmen, dafür bin ich inzwischen zu alt

.

603 x anjeklickt (...bisher hat noch niemand was dazu gesagt) ... ¿selber was sagen?

Bei Autofahrten zB purzeln die Textideen und Formulierungen nur so aus mir raus, leider zerplatzen sie dann regelmäßig auch genauso schnell wie Seifenblasen, denn wenn sie einmal entstanden sind, muss man sie entweder sofort festhalten und konservieren - oder sie lösen sich wieder auf. Wenn ich selber das Auto fahre kann ich sie nicht festhalten - und wenn ich Beifahrer bin, finde ich es auch schwierig, denn ich kann nur auf dem Computer vernünftig tippen, auf dem Handy kann ich nur diktieren.

Und diktieren kann ich nur, wenn keiner zuhört. Wenn ich Beifahrer bin, kann ich also nicht diktieren, dafür müsste ich in einer Limousine hinten sitzen und eine Glasscheibe zum Fond die Diskretion sichern. Das wird mir in diesem Leben wohl nicht mehr passieren.

Warum mich die Anwesenheit von Mithörern beim Diktieren stört, kann ich nicht erklären, denn die Texte sind ja nicht geheim. Im Gegenteil, jeder Mithörer kann sie anschließend im Internet nachlesen. Aber solange ein Text noch nicht fertig ist, solange bin ich äußerst genant, wenn jemand während der Entstehung mithören oder mitlesen würde.

Es ist sehr interessant darüber nachzudenken, was einem so alles peinlich ist und was nicht. Und wie das bei anderen Menschen ist.

Spontan hätte ich gesagt, dass mir gar nichts peinlich ist, weil ich mich gar nicht genug für andere Menschen interessiere als dass ich mich von andererleuts Meinung beeinflussen lassen würde, aber wenn ich etwas länger darüber nachdenke, stelle ich fest, dass das gnadenlos gelogen ist. Mir ist sehr viel peinlich, vielleicht sogar mehr als anderen Menschen, aber halt nichts von dem, was andere Menschen üblicherweise als Selbstverständlichkeit betrachten, also ich meine als Selbstverständlichkeit in Sachen Peinlichkeit.

So habe ich z.B. keinerlei bewusstes Schamempfinden im Badezimmerbereich soweit es meinen Partner betrifft. Ich fände es sehr praktisch, wenn wir in unserem Badezimmer zwei WCs nebeneinander anbringen würden, weil K sehr gerne stundenlang auf dem WC sitzt und dort liest oder auf dem Handy daddelt und sich entspannt, während ich dann regelmäßig ein Problem habe, wenn ich mit zusammengekniffenen Beinen mal wieder umständlich zum Gästeklo hoppeln muss, weil ich üblicherweise immer erst dann auf Toilette gehe, wenn es schon fast zu spät ist. Bei mir sind 90% aller Toilettengänge Notfälle - und wenn der Notfall quasi die Standardanwendung ist, dann ist klar, dass da für peinlich sein wirklich kein Platz mehr ist.

Wenn ich einen Fehler mache, ist mir das in aller Regel auch nicht peinlich. Ich ärgere mich vielleicht, aber peinlich fühlt es sich nicht an. Fehler passieren. Genauso wenig wie alle Dinge, die einfach passieren, weil das Leben so ist: hörbarer Schluckauf, vergessenes Handyklingeln (also vergessen auf lautlos zu stellen), entfleuchter Pups, die Klassiker halt. Natürlich versuche ich stets, solche Situationen zu vermeiden, aber wenn das nicht klappte und es passiert doch, naja, dann eben shit happens, kein Grund tot umzufallen.

Peinlich sind mir dagegen Dinge, die ich problemlos vermeiden kann und es nicht vermeiden würde. Ich meine, ich vermeide sie ja, eben weil es mir peinlich ist. Zum Beispiel Texte zu diktieren, wenn jemand mithört.

Ach kuck, jetzt habe ich doch einen Text zu einem Thema geschrieben, das mir neulich während der Autofahrt als Zweitthema einfiel, nämlich dass ich mich geniere, Texte unter Mithörerschaft zu diktieren.

Damit habe ich ja wenigstens für heute noch mal die Textkurve gekriegt

.

632 x anjeklickt (...bisher hat noch niemand was dazu gesagt) ... ¿selber was sagen?

Den Absatz hätte ich auch kürzer fassen können: Die Woche begann mit einem richtigen Montag.

So ein Widerwillen legt sich ja nicht nur aufs Gemüt, der steckt auch in den Knochen und macht jede Bewegung extra mühsam, was aus Sicht des Widerwillens ein sehr kluger Schachzug ist, denn allein schon durch diese Mühseligkeit, die in allem steckt, erfährt der Widerwillen eine sich selber immer wieder bestätigende Existenzberechtigung.

Grundsätzlich habe ich Verständnis für den Widerwillen, ich fände das Leben trotzdem einfacher ohne.

Um mich also nicht weiter über den Montag aufzuregen, schimpfe ich lieber mal wieder ein bisschen über den Tesla.

Dass ich den Tesla für ein besonders gutes Beispiel für ein Kackauto halte, habe ich ja schon mal durchblicken lassen, ich könnte aber noch ein paar Schwachsinnigkeiten aufzählen, die ich vielleicht bisher noch nicht erwähnt habe.

Besonders deutlich wurden mir all diese Teslamängel nach dem ich jetzt eine Probefahrt mit einem Genesis gemacht habe und feststellte, es gibt auch E-Autos, die fühlen sich nicht nur so an, sondern die fahren sich auch wie ein normales Auto, faszinierend.

Denn obwohl der Genesis zu 100% elektrisch angetrieben wird und genau wie der Tesla jede Menge neuzeitlichen Technikshishi mitbringt (ich habe nichts entdeckt, was der Tesla mehr kann, aber vieles, was der Genesis besser kann), so kann man den Genesis trotzdem noch so intuitiv bedienen wie man als erfahrener Autofahrer eben jedes "normale" Auto in den Basics intuitiv bedient. Das liegt vor allem daran, dass der Genesis ausreichend Knöpfe hat, die man einzeln drücken oder kippen kann und dann passiert genau eine Sache.

Der Tesla hat exakt gar keinen Drückknopf oder Wippschalter.

Die Bedienung des Teslas (also alles außer Gas geben, bremsen und lenken) erfolgt ausschließlich über einen großen, mittig zwischen Fahrer und Beifahrer angeordneten Bildschirm.

Wenn man das Radio lauter oder leiser stellen will ⇒ muss man nur das richtige Untermenu und die richtige Stelle auf dem großen Touchscreen finden

Scheibenwischer an/aus/Intervall ⇒ man muss erst das richtige Untermenu und die richtige Stelle auf dem großen Touchscreen finden

Lüftung/Heizung anpassen ⇒ man muss erst das richtige Untermenu und die richtige Stelle auf dem großen Touchscreen finden

Tempomat an/aus ⇒ man muss erst das richtige Untermenu und die richtige Stelle auf dem großen Touchscreen finden

Das sind nur vier der Bedienelemente, die ich als Fahrer häufiger während der Fahrt benutze und mein Auto hat dafür ganz altmodische Knöpfe, die ich anfassen und bedienen kann ohne hinzugucken.

Ich persönlich betrachte es als echtes Sicherheitsrisiko, wenn ich diese Dinge nur durch umständliches, unintuitives und mehrfaches Wischen/Tippen/Klicken über ein großes Display steuern kann. Telefonieren während der Fahrt ist verboten, aber auf einem großen Display die einzelnen Menus zu studieren und in Untermenus immer kleiner werdende Befehle zu lesen, das ist für den Fahrer während Fahrt ja gar kein Problem. Immerhin hängt das Display ja gut sichtbar neben ihm, er muss nur den Kopf nach rechts und die Augen von der Straße wenden und schon kann er alles lesen, was da steht.

Nur nebenbei bemerkt: auf einer Skala von 1-10 würde ich dem Spurhaltesystem von Genesis eine 8 geben, während der Tesla höchstens eine gutgemeinte, eiernde 3 bekommen kann, die Unterschiede sind wirklich erstaunlich. Überhaupt ist die Tesla-Bilderkennungssoftware eher unterste Triple-B-Minus Kategorie, die Verkehrszeichenerkennung funktioniert nur sehr eingeschränkt und manchmal erschreckt sich der Tesla selber vor dem, was er draußen meint, erkannt zu haben, was aber gar nicht existiert und dann bremst er wie wild rum und man fragt sich als Fahrer, wie so ein pubertäres Auto überhaupt eine Straßenzulassung bekommen konnte.

Ach und à propos Lesen: Warum hat sich eigentlich noch niemand darüber aufgeregt, dass das für Analphabeten voll ausgrenzend ist, wenn man sich die Bedienung eines Autos nur lesend erschließen kann. Ist das überhaupt erlaubt, so in Zeiten von Inklusion und so?

Wer auch immer das Menu/die Bedienung dieses Displays ersonnen und programmiert hat, würde bei Apple wahrscheinlich sofort gefeuert, egal wie groß der Fachkräftemangel und wie perfekt die Uniabschlüsse dieses Obernerds sein mögen, denn wenn dieses Menu eines ist, dann ist es nutzerunfreundlich. Auch für Leute, die lesen können.

Mal muss man wischen, mal tippen, mal nach rechts, mal nach links, mal nach oben, mal nach unten, kurz tippen, lange gedrückt halten, von der Ecke zur Mitte oder umgekehrt, fast jede Eingabegeste kommt vor und ich habe bis heute noch nicht rausgekriegt, welcher Logik die folgen.

Es gibt sehr viele Untermenus, die aber unbedingt immer in der richtigen Reihenfolge geöffnet werden müssen, sonst sieht man zwar, was man antippen möchte, es ist aber ausgegraut, weil man noch in der falschen Ebene ist und sich die gewünschte Funktion noch nicht freigespielt hat.

K hat neulich fast 20 Minuten die Waschanlageneinfahrt blockiert, weil es ihm nicht gelang, den Waschanlagenmodus so einzustellen, dass der Wagen die Räder freigab, denn natürlich hat der Tesla keinen Schalthebel, den man auf "N" stellen könnte. Und nein, sehr viel schneller klappte das auch zwei Wochen später beim zweiten Waschanlagendurchgang nicht, da war er nur klug genug, die Programmierung nicht erst kurz vor Einfahrt in die Waschstraße zu beginnen, so dass er immerhin niemanden blockierte, aber Spaß machte diese Aktion nur mir, weil ich mich darüber freute, dass ich wieder was zum Lästern hab. So eine Pisskarre, aber mal ehrlich.

Und natürlich muss man für alles extra zahlen. Das Auto hat zwar eine Simkarte verbaut, die ist aber nur im ersten Monat zur Probe freigeschaltet, wer danach kein kostenpflichtiges Abo bei Tesla abschließt, hat dann ein Internetauto ohne Internet. Mich ärgert so eine Abzocke, aber Tesla muss ja schließlich auch von etwas leben.

Abgeschafft wurde beim Tesla das klassische Armaturenbrett mit Tachometer und allen sonstigen Zustandsanzeigen. An der Stelle hat er einfach nur ein durchdesigntes minimalistisches Plastikbrett, so wie vieles beim Tesla aus Plastik ist, ein Tesla ist schließlich voll vegan.

Wenn ich wissen will, wie schnell ich fahre, muss ich die kleine Anzeigezahl auf dem großen Display zwischen Fahrer und Beifahrer suchen, die aber auch weggeblendet sein kann, wenn zB der Beifahrer grade die Lüftung verstellen will.

Die Lüftung kann man übrigens nicht auf komplett AUS stellen kann, etwas, was mich regelmäßig gewaltig ärgert, denn in diesem Auto zieht es immer. Wenn ich länger als 5km als Beifahrer im Tesla mitfahre, packe ich mir mittlerweile standardmäßig ein

Der Genesis, den ich neulich kennenlernte, punktet mit vielen gutdurchdachten Extras, ohne auf die alten, bekannten Bedien- und Informationselemente, die man als Autofahrer Ü20 gewohnt ist, zu verzichten. Der Genesis hat einen normalen "analogen Tacho" (ist natürlich ein digitales Gerät, sieht aber aus wie der alte Uhrentacho) und so etwas ähnliches wie einen Drehzahlmesser, wo man ablesen kann, wie schnell man grade fährt und welche Leistungsintensität man dem Motor abverlangt.

Beides befindet sich dort, wo es sich bei fast allen "normalen Autos" auch befindet, in einem Armaturenbrett direkt vor dem Fahrer, zusätzlich gibt es ein Head-Up-Display, das nur der Fahrer sieht, dort werden ihm alle möglichen anderen Informationen noch mal extra eingeblendet.

Außerdem hat der Genesis einen Knopf, an dem man das Radio laut und leise drehen kann, einen Wippschalter für den Tempomaten, einen Scheibenwischerhebel für an-aus und Intervall und überhaupt eben alles, was man so normalerweise als Autoausstattung kennt. Wahrscheinlich kann ich den Tempomaten, den Scheibenwischer und das Radio auch über das Multifunktionsdisplay steuern - aber ich muss eben nicht. Denn natürlich gibt es auch so ein großes Display, über das man den ganzen Technikschnickschnak steuern kann, aber die Alltagsbedienelemente, die ich als Fahrer häufig während der Fahrt benutze, die gibt es zusätzlich auch als echte Schalter.

Ich war also grundsätzlich von diesem Genesis sehr angetan, er hat nur zwei Dinge, die mich daran hindern, ihn kaufen zu wollen: Er ist für meinen Geschmack sehr hässlich und er hat eine zu geringe Reichweite.

Ich finde, er sieht aus wie ein Möchtegern-SUV und alles, was suvig aussieht, ist für mich ein NoGo.

Ich habe eine hochakute SUV-Abneigung, wenn ich mir also so ein Klein-SUV-Auto zulegen würde, käme ich mir vor wie die zwei LastGen-Aktivisten, die zu ihrer Gerichtsverhandlung nicht erschienen sind, weil sie grade zum Urlaub machen nach Thailand geflogen waren und es damit begründeten, dass sie da privat unterwegs seien.

Für mich ist SUV ein unverhandelbares "Nein Danke" und auch wenn K meint, das wäre kein SUV, sondern ein CrossOver, ist mir das egal. Ein SUV bleibt ein SUV, auch wenn man ihn sich sprachlich schön gendert.

SUV-Fahrer sind alte weiße Männer, die ich einfach nur verachten kann.

Oder Zahnarztgattinen, die es bisher verpasst haben, sich ein Lastenrad zu kaufen.

SUV-Fahrer sind mir grundsätzlich zutiefst unsympathisch.

Ich mag übrigens den Vorschlag von Ekkehard von Hirschhausen sehr, der meint, man solle die zulässige Höchstgeschwindigkeit eines Autos an das zulässige Gesamtgewicht koppeln. LKWs dürfen auch nur 80 km/h fahren, warum sollten SUVs schneller fahren dürfen? Sie sind doch extra für Leute entwickelt worden, die auf schlechten Straßen in unwegsamem Gelände unterwegs sein müssen, da kann man eh nicht schneller als 80 km/h fahren, was in aller Regel auch schon viel zu schnell ist. EvH schlug deshalb vor, man solle SUVs auf 25 km/h= Treckergeschwindigkeit begrenzen. Grundsätzlich hätte ich auch da nichts dagegen, aber ein Unimog darf auch 80km/h fahren und deshalb würde ich eher so etwas als Benchmark heranziehen.

Aber ganz grundsätzlich brauche ich ja sowieso kein neues Auto, es macht nur Spaß, sich ab und zu mal anzuschauen, was so an Alternativen auf dem Markt ist und den Tesla können wir demnächst wieder abgeben, das ist auch gut zu wissen

.

833 x anjeklickt (2 mal hat hier schon jemand geantwortet) ... ¿selber was sagen?